国本武春~第3回 初舞台

国本武春~第3回 初舞台

初舞台

初舞台は1982年(昭和57年)1月7日、上野本牧亭の「浪曲名人会」。三味線は東家みさ子。その後もみさ子が曲師(三味線奏者)を務めてくれた。節が不安定な若手にとってこれは心強いことだった。浪曲において、よい三味線とは音締めのよさはもちろんだが、それだけではいけない。いかに浪曲師がやりやすく、心地よく演じられるか、浪曲師に寄り添い、時には導く三味線であることが大切だ。三味線だけが気持ちよく弾いているだけで、浪曲師が求めている節の流れではないために、音締めがよくてもやりにくいということもある。このような三味線は「主張が多い」といって、浪曲界では嫌われる。浪曲師が望む節が絶えず出やすいように的確なタイミングと節の流れで導き励ます三味線が求められる。武春は節の流れを「ライン」と呼び、次のように述べている。

みさ子師匠の三味線は決してそのラインを強要することがありません。

目の前には5つも6つもラインが見えてきます。そしてどのラインに行こうとも、そのまた先に多くのラインがあらわれます。このいずれかのラインに乗っかって気持ちよくうなっていれば演者は間違いなくベストな節に向かって行けます。『待ってました名調子!』

一人一ジャンル

当時、木馬亭の浪曲定席は毎月15日間行われており、武春はほとんど毎日木馬亭に通った。武春の入門前にも浪曲師の子弟が弟子入りすることはあったが、皆、長続きせず、木馬亭に毎日通うということもなかった。武春は「久々の新人」として歓迎され、さまざまな師匠方の仕事を手伝うようになる。浪曲の黄金期を経験している演者が80年代にはまだ多数生存していたので、そのような師匠方から学ぶことが多かった。

四代目天中軒雲月からは浪曲への情熱とお世話になった人たちへの気配り、松平国十郎からは品格ある浪曲芸を追求する姿勢を学んだ。また、初代東家浦太郎にはひと節でとりこにする豪快な声に魅了され、浪花家辰造、曲師の浪花家りつ子夫妻には日常生活も浪曲一色という暮らしぶりや浪曲師と曲師の深い絆に驚かされた。

あこがれの浪曲師たちの芸を舞台袖で見ていると、それぞれに個性があり、生き方も異なる。浪曲は「一人一ジャンル」の芸であるという思いを強くする。それはかつての名人たちの音源を聴いても同じだった。節の相違だけではない。二代目広沢虎造には節と啖呵の妙、バランスの良さを感じ、ここから節、ここから啖呵というような打ち合わせなしで自在に演じている遊び心が伝わってくる。寿々木米若には声量と声質のよさで会場の空気を包み込んでしまうパワーを、目が不自由であった浪花亭綾太郎には声がかれようが腹の底から叫び出す浪曲の魂を感じる。このような見聞は自分の芸の成長にも影響を与えた。特に節づかいについては、多くの若手が曲師に「メニュー」と呼ばれる、どの部分でどの節を伴奏してもらいたいかというキッカケ表を渡している。これならば、語り手と異なる節を三味線が演奏するという間違いは生じない。しかし、これは邪道だと武春は言う。

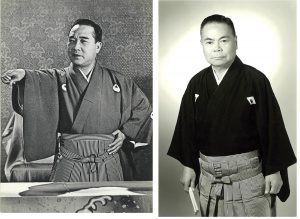

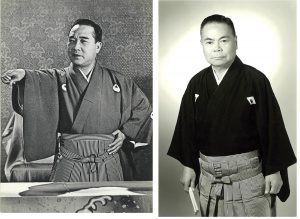

(左:四代目天中軒雲月、右:初代東家浦太郎)

もともと浪曲には何処から節、何処から啖呵などという決まりすらほとんどなく、演者がその日の気分で節でやったりセリフでやったり。またその節も、その日の気分で明るくやったり悲しくやったり。

それが浪曲の楽しいところでありワクワクするポイントでもあります。『待ってました名調子!』

メニューがないと、自分がやろうとしている節とまったく異なる三味線の手を弾かれることもあるが、その演奏に乗っかってうなることで、新しい節やいつもとは異なる演出にめぐり合う可能性もある。頭の中で考えた節よりも、舞台でとっさに出たすばらしい節との出会いを求めて、自由にうなるワクワク感を大切にしたいと武春は語る。みさ子の後、相三味線(専属曲師)は岩崎節子、沢村豊子と受け継がれたが、曲師に恵まれているからこそ、自由な節づかいができると武春は認識している。

入門して2年目頃に学生時代の友人が木馬亭に浪曲を聴きに来てくれたので自信作『大浦兼武』を熱演した。常連客にほめられることも多くなっていた武春に「タケ坊も大変なところ入っちゃったんだね……」という意外な感想を友人がもらした。バラ色に輝いて見えていた浪曲界が他者にはモノクロにしか見えないという現実を思い知らされた。

同じ頃、木馬亭で初代篠田実、初代木村松太郎など往年のスターたちが浪曲黄金時代を語るイベントがあった。この時、篠田実が突然『紺屋高尾』を演じるハプニングが起きた。その芸のすごさに客席も舞台袖もシーンとしてしまい、口演が終わってもしばらく拍手が起こらなかった。武春は舞台袖で終演時の柝(き。拍子木のこと)を打つ役目だったが、経験をしたことのない異様な雰囲気に飲み込まれ、打つことができなかった。

また、初代東家浦太郎が舞台袖に現れた時、集中した「気」を感じ、体が重たくなる経験もした。さらに雲月が客席を沸かせる様子も見ている。武春にとって浪曲はその高みを目指すことに一生を賭けても悔いのない尊い仕事であった。

友人の言葉はその思いをくつがえす衝撃的なものだった。改めて浪曲界をながめてみると、木馬亭の観客の平均年齢は70歳以上。自分が一人前になった頃、その芸を聞いてくれる人がいるのだろうか。若い浪曲師がいなくなって久しい浪曲界には若い客もほとんど見当たらなかった。「同じ世代や下の世代の人達に楽しんでもらえる浪曲をやらなかったら、そのうち誰も聞きに来てくれなくなる」武春は強い危機感をいだいた。

←第2回

初舞台は1982年(昭和57年)1月7日、上野本牧亭の「浪曲名人会」。三味線は東家みさ子。その後もみさ子が曲師(三味線奏者)を務めてくれた。節が不安定な若手にとってこれは心強いことだった。浪曲において、よい三味線とは音締めのよさはもちろんだが、それだけではいけない。いかに浪曲師がやりやすく、心地よく演じられるか、浪曲師に寄り添い、時には導く三味線であることが大切だ。三味線だけが気持ちよく弾いているだけで、浪曲師が求めている節の流れではないために、音締めがよくてもやりにくいということもある。このような三味線は「主張が多い」といって、浪曲界では嫌われる。浪曲師が望む節が絶えず出やすいように的確なタイミングと節の流れで導き励ます三味線が求められる。武春は節の流れを「ライン」と呼び、次のように述べている。

みさ子師匠の三味線は決してそのラインを強要することがありません。

目の前には5つも6つもラインが見えてきます。そしてどのラインに行こうとも、そのまた先に多くのラインがあらわれます。このいずれかのラインに乗っかって気持ちよくうなっていれば演者は間違いなくベストな節に向かって行けます。『待ってました名調子!』

一人一ジャンル

当時、木馬亭の浪曲定席は毎月15日間行われており、武春はほとんど毎日木馬亭に通った。武春の入門前にも浪曲師の子弟が弟子入りすることはあったが、皆、長続きせず、木馬亭に毎日通うということもなかった。武春は「久々の新人」として歓迎され、さまざまな師匠方の仕事を手伝うようになる。浪曲の黄金期を経験している演者が80年代にはまだ多数生存していたので、そのような師匠方から学ぶことが多かった。

四代目天中軒雲月からは浪曲への情熱とお世話になった人たちへの気配り、松平国十郎からは品格ある浪曲芸を追求する姿勢を学んだ。また、初代東家浦太郎にはひと節でとりこにする豪快な声に魅了され、浪花家辰造、曲師の浪花家りつ子夫妻には日常生活も浪曲一色という暮らしぶりや浪曲師と曲師の深い絆に驚かされた。

あこがれの浪曲師たちの芸を舞台袖で見ていると、それぞれに個性があり、生き方も異なる。浪曲は「一人一ジャンル」の芸であるという思いを強くする。それはかつての名人たちの音源を聴いても同じだった。節の相違だけではない。二代目広沢虎造には節と啖呵の妙、バランスの良さを感じ、ここから節、ここから啖呵というような打ち合わせなしで自在に演じている遊び心が伝わってくる。寿々木米若には声量と声質のよさで会場の空気を包み込んでしまうパワーを、目が不自由であった浪花亭綾太郎には声がかれようが腹の底から叫び出す浪曲の魂を感じる。このような見聞は自分の芸の成長にも影響を与えた。特に節づかいについては、多くの若手が曲師に「メニュー」と呼ばれる、どの部分でどの節を伴奏してもらいたいかというキッカケ表を渡している。これならば、語り手と異なる節を三味線が演奏するという間違いは生じない。しかし、これは邪道だと武春は言う。

(左:四代目天中軒雲月、右:初代東家浦太郎)

もともと浪曲には何処から節、何処から啖呵などという決まりすらほとんどなく、演者がその日の気分で節でやったりセリフでやったり。またその節も、その日の気分で明るくやったり悲しくやったり。

それが浪曲の楽しいところでありワクワクするポイントでもあります。『待ってました名調子!』

メニューがないと、自分がやろうとしている節とまったく異なる三味線の手を弾かれることもあるが、その演奏に乗っかってうなることで、新しい節やいつもとは異なる演出にめぐり合う可能性もある。頭の中で考えた節よりも、舞台でとっさに出たすばらしい節との出会いを求めて、自由にうなるワクワク感を大切にしたいと武春は語る。みさ子の後、相三味線(専属曲師)は岩崎節子、沢村豊子と受け継がれたが、曲師に恵まれているからこそ、自由な節づかいができると武春は認識している。

入門して2年目頃に学生時代の友人が木馬亭に浪曲を聴きに来てくれたので自信作『大浦兼武』を熱演した。常連客にほめられることも多くなっていた武春に「タケ坊も大変なところ入っちゃったんだね……」という意外な感想を友人がもらした。バラ色に輝いて見えていた浪曲界が他者にはモノクロにしか見えないという現実を思い知らされた。

同じ頃、木馬亭で初代篠田実、初代木村松太郎など往年のスターたちが浪曲黄金時代を語るイベントがあった。この時、篠田実が突然『紺屋高尾』を演じるハプニングが起きた。その芸のすごさに客席も舞台袖もシーンとしてしまい、口演が終わってもしばらく拍手が起こらなかった。武春は舞台袖で終演時の柝(き。拍子木のこと)を打つ役目だったが、経験をしたことのない異様な雰囲気に飲み込まれ、打つことができなかった。

また、初代東家浦太郎が舞台袖に現れた時、集中した「気」を感じ、体が重たくなる経験もした。さらに雲月が客席を沸かせる様子も見ている。武春にとって浪曲はその高みを目指すことに一生を賭けても悔いのない尊い仕事であった。

友人の言葉はその思いをくつがえす衝撃的なものだった。改めて浪曲界をながめてみると、木馬亭の観客の平均年齢は70歳以上。自分が一人前になった頃、その芸を聞いてくれる人がいるのだろうか。若い浪曲師がいなくなって久しい浪曲界には若い客もほとんど見当たらなかった。「同じ世代や下の世代の人達に楽しんでもらえる浪曲をやらなかったら、そのうち誰も聞きに来てくれなくなる」武春は強い危機感をいだいた。

- 武春後援会発足記念公演

- 日本浪曲協会野球部、武春

←第2回

第4回→